株式会社アイ・ヴィー・シー:映画配給、ビデオパッケージ制作、販売、映画関連の権利輸入

株式会社アイ・ヴィー・シー:映画配給、ビデオパッケージ制作、販売、映画関連の権利輸入- 【注目!!】アイマックスジャパン株式会社:Associate Manager, Local Language Marketing

- 【注目!!】mov株式会社:① コンテンツ調達担当(ライセンス営業)② 経理・財務担当(将来のリーダー候補)③ 法務担当(日本語・英語)

- 【注目!!】株式会社クロックワークス:制作アシスタント

- 【注目!!】株式会社サンライズ社:コメンタリー副音声 提案進行、映画タイアッププランニング業務

- 【注目!!】株式会社フラッグ:①パブリシスト(オフライン/オンライン)②広告プランナー③デスク

- 【注目!!】株式会社K2 Pictures:①配給 劇場営業(セールス)②宣伝(プロデューサー、AP、制作宣伝)③総務・経理(デスク担当)④商品化担当

- 【注目!!】松竹ナビ株式会社:①映画宣伝②アドバタイジング業務

- 【注目!!】株式会社アマゾンラテルナ:ライブビューイング(コンサート・舞台・イベントや映画作品舞台挨拶の映画館への生中継)の制作担当者

- 【注目!!】映画ランド株式会社:(1)セールス(映画館向けSaaSシステムの営業 / インサイドセールスメイン)(2)カスタマーサポート(映画館向けSaaSシステムの営業 / カスタマーサクセス職候補)(3)経理・財務担当 (CFO候補)

人気記事デイリーランキング:26年02月02日集計

インタビュー

最新記事

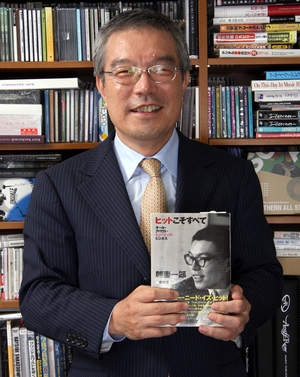

トップインタビュー:朝妻一郎 (株)フジパシフィック音楽出版代表取締役会長

2008年11月28日

(ページ2/2)

Pアンカ初代日本FC会長

―― ポール・アンカの初代日本ファンクラブ会長だったことも興味を持つ一因となった。

朝妻 ポール・アンカがスパンカ・ミュージックとフランカ・ミュージックっていう会社を持っていて、何で、彼は2つの音楽出版社を持っているんだろうか、とか。アメリカには演奏権協会が2つあって、BMIっていう演奏権協会のためにはスパンカ・ミュージック、ASCAPという演奏権協会のためにはフランカ・ミュージックっていう出版社だしっていうね。で、あっそうかそういうことなのかってね。この音楽出版社がこの曲をこのアーティストに勧めたんだとか、ここのプロデューサーがこの曲のためのアーティストを探しに行ったんだとかで、音楽出版社の音楽に対する割合、役割を知って、音楽制作の中で結構、大切なことをやってるんだなってことが、何となく分かってきた。ただ、それを日本でどんな風にやったらいいかということは、正直言って、すぐには分からなかった。ともかくヒット曲を契約すれば良いんだろうっていう感じでしたね、最初の頃というのは…。

―― 朝妻会長が最も影響された音楽は、やはりポール・アンカだったんですか?

朝妻 いや、ポール・アンカというより、1950年代から60年代半ばにかけてのアメリカンポップスでしょうか。ポール・アンカ、ニール・セダカ。今回の著書の中で何度も書いてるんだけど、アルドン・ミュージックっていう出版社があって、アルドン・ミュージックの作家の人たちが作ったヒット曲っていうのが、自分自身としては中心になっている。

―― そういう音楽を聴いていて、自分自身も音楽制作をやりたいっていう意識になった。

朝妻 その時は、自分がレコードを作ろうなんて全く思ってなかったですね。でも、アメリカのそれこそアルドン・ミュージックっていう出版社をみていたら、自分のところで作ったデモテープを、これ出来が良いからそのままレコードで出そうとか言ってヒットが出ていたケースがあるんですよ。音楽出版社がデモテープを作って、そのテープをマスターとしてレコードとして発売する。要するに原盤制作をやっていたわけです。音楽出版社っていうのは単に楽曲を売るだけじゃなくて、レコードのマスターを作ることもビジネスなんだってことを、アメリカから学んだり。あるいはシンコー・ミュージックの草野昌一さん(故人)から、アメリカでもやっているんだから、日本でもやろうよとか。で、草野さんと共同で原盤作ったりして。もう1つ、日本の場合、作家のほとんどがレコード会社の専属作家だったので、レコード会社とすでに契約しているアーティストはそれぞれの専属作家の歌を歌っちゃう。そういったことから我々、音楽出版社で作った曲を世に出すためには自分たちでアーティストを見つけ、さらに制作費を出して、原盤作って、その原盤をレコード会社に持っていくという形でないと出せなかった。とにかく、有名な作詞家、作曲家の先生は全部、キングレコードだったり、日本コロムビア(現コロムビアミュージックエンタテインメント)、あるいはビクターやテイチクの専属でしたからね。

|

| 【朝妻一郎プロフィル】 昭和18年、東京生まれ。41年に(株)パシフィック音楽出版に入社。55年に常務取締役。60年にパシフィック音楽出版とフジ音楽出版が合併し「(株)フジパシフィック音楽出版」に改称され、同社の代表取締役社長に就任した。平成17年に代表取締役会長となる。現在は、(社)日本音楽著作権協会理事、音楽出版社協会の会長も務めている。 |

フォークルとの出会い

―― そういった中で、独自の音楽を作っていくのは大変だった。

朝妻 そうなると、我々は若いアマチュアの作家の人たちと組まざるを得ないわけです。たまたま、ニッポン放送で「フォークビレッジ」という番組があって、そこでアマチュアの人たちから曲を募集していたんです。そういうのを聴いていて、この曲はいい曲だとか、あの曲はいい曲だったと選んで、それをレコード会社に出してもらおうとか。

―― 例えば、フォーク・クルセダーズ「帰ってきたヨッパライ」なんかは、大阪のラジオ局から火がついた。

朝妻 「帰ってきたヨッパライ」というのは、ラジオ関西で木崎義二さんっていう評論家の方が電リクのディスクジョッキーをやっていて、凄くリクエストが来る曲があるって教えてくれたんです。木崎さんは電リクのために毎週ラジオ関西に行っていてね。その翌日、うちの会社に来て「凄いよ、この曲。関西で流行ってるよ」って聴かせてくれて。

―― それでやることになった。

朝妻 これは面白いってことで、大阪に権利を持ってらっしゃる方がいらしたので、会って権利を譲ってもらったんです。

―― すんなりと権利は譲ってもらえたのですか?

朝妻 権利をお持ちの方はある程度ビジネスをお分かりになっていて。交渉したところ、レコード原盤の権利は渡してもいいけど、著作権は自分も音楽出版社を作るから渡さないよって。秦さんっておっしゃるんですけど、秦さんは結構音楽の権利のことはお分かりになってましたね。その後URCレコードなんかを設立された。当時関西で外タレのプロモーターだとかをおやりになっていたみたいですね。

―― それがあって「あの素晴らしい愛をもう一度」が生まれた。

朝妻 フォーク・クルセダーズを一緒にやることになって、その後、フォークルを解散した加藤和彦と北山修が作ったんです。

―― 名曲になりました。教科書にも載ってくらいですからね。

朝妻 60年代後半から70年代にかけてのフォークっていうのは今でも大きな力を持ってますからね。しかも、今のレコードの購買層の人が、子供の頃に聴いた曲とかって感じで。結局、日本の音楽市場が60年から70年にかけて新しくなってきたんです。やはり、いい音楽をどれだけ数多く、そして長くっていうことがその音楽出版社の価値を決めると思いますね。

―― 一番、音楽に活気のあった時代だったとも言えますね。

朝妻 時代がね、音楽が新しくなった時代だったということでしょう。私の場合は、パシフィック音楽出版を作った石田達郎さんとか、実際にやった高崎一郎さんっていういい人たちに出会ったこと。それから、ニッポン放送っていう、ラジオで何かをしようっていうエネルギーあふれたところにいたっていう、時と場所と人に恵まれたっていうことの結果にありますよね。

―― フジサンケイグループの中核にあったということもよかった。

朝妻 当時、ニッポン放送が作った音楽出版社に入ってなければ、私自身、あるいは、あの時代には出来なかったと思いますね。

(全文は月刊誌「文化通信ジャーナル」08年11月号に掲載)

(ページ2/2)